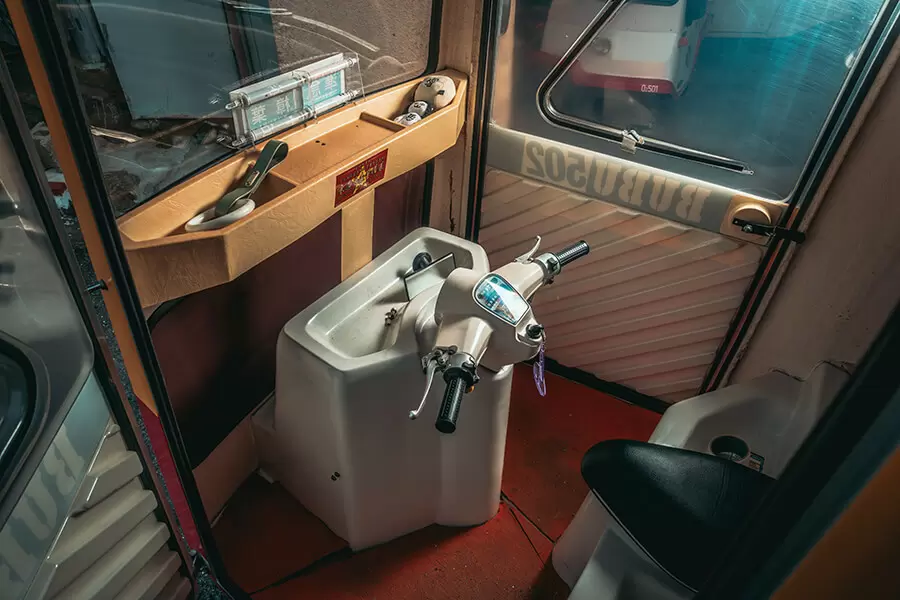

日本有一位仁兄以確保微型汽車香火不絕為己任,甚至為此設立了一間袖珍博物館。

日本公路網十分龐大,全國柏油路綿延75萬英里(約120.7萬公里)。數字乍聽好似很大,不過這些公路每天可得招呼大約8,200萬部車,範圍涵蓋了好些世上人口密度最高的城市。所以作為一個國家,日本的道路交通其實應該長期處於水洩不通的狀態。然而打從1950年代開始,日本人便握有一張袖珍王牌。

Words & photography: Mark Riccioni / TRANSLATION: TONY

原文來自《TopGear極速誌》 2025年6月 第201期